こんにちは、島根大学の坂口です。

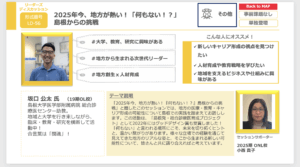

この度、大変光栄なことに、日経メディカルの「シリーズ ジェネラリストという生き方」という企画で、私のこれまでの歩みと、ここ島根での挑戦について記事を執筆させていただきました。 このような貴重な機会をくださった編集部の皆様に、心より感謝申し上げます。

▼記事はこちら 何もない、だから創る - 島根で、僕が見つけたジェネラリストの醍醐味

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t346/202507/589214.html

僕の原点、南の島が教えてくれたこと

この記事を書くにあたり、改めて自身の「原風景」は何かを考えました。それはやはり、沖縄の離島での日々にあります。目の前の患者さんの訴えに「専門外だから」とは言えない環境。病気だけでなく、その人の生活、家族、そして地域全体を診ることの重要性。ジェネラリストとしての魂は、あのエメラルドグリーンの海に囲まれた場所で育まれました。

しかし同時に、医師一人の力ではどうにもならない「無力感」も強く感じていました。医療制度や社会構造という、もっと大きな課題にアプローチしなければ、本当の意味で地域を支えることはできない。その想いが、私を島根へと導きました。

「私たち」で創る、という醍醐味

島根で私を待っていたのは、「初代総合診療専攻医」という、決まったレールのない荒野のような道でした。

ですが、この記事で一番伝えたかったことの一つが、仲間と「私たち」の物語を創り上げていくことの楽しさです。「何もない」からこそ、「自分たちで創ろう」という情熱を持った仲間たちとの結束が生まれました。夜遅くまで「どうすればもっと良いケアができるか?」と語り合った日々は、今も私の宝物です。

臨床・教育・研究・リーダーシップのサイクル

記事の中では、私の現在の活動を「臨床」「教育」「研究」「リーダーシップ」という4つの柱で紹介させていただきました。これらは別々の仕事ではなく、全てが有機的に繋がった一つのサイクルです。

日々の臨床での疑問が「研究」になり、その成果が「教育」を通じて後輩や学生に伝わり、彼らが新たな視点をもたらしてくれる。そして、このサイクル全体を「私たちで創ろう」という「リーダーシップ」が力強く回していく。

このダイナミズムこそ、私が島根で見つけたジェネラリストとしての最高の「醍醐味」です。

日本の未来は、きっと東京の大きな会議室だけで決まるのではありません。島根のような、日本中の地域医療の最前線で、悩み、苦しみ、それでも希望を捨てずに患者と向き合う「私たち」の実践の中にあると信じています。

ご興味を持っていただけましたら、ぜひご一読いただけますと幸いです。 そして、皆さんの地域の物語も、いつか聞かせてください。