東京大好き田舎者の坂口です!

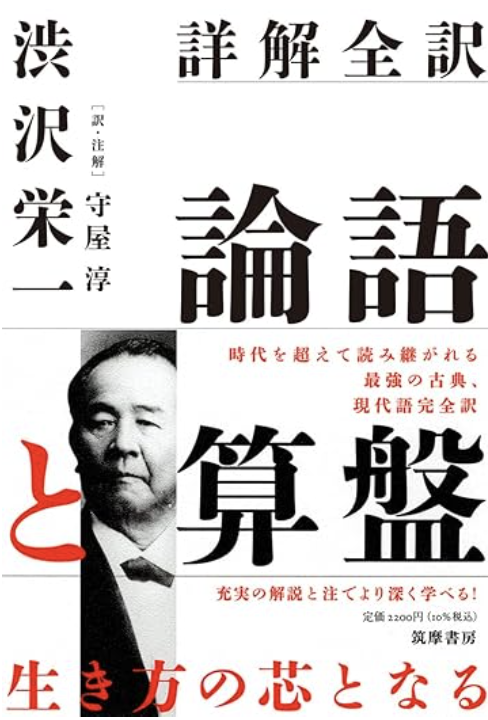

2025/05/10受講したグロービス「中国古典から学ぶリーダーシップ」Day1では、儒教思想と近代以降の世界構造を通じて、リーダーとはどうあるべきかを改めて考える機会となりました。以下、心に残った3つの学びを共有します。

No.1|「知る」から「好む」へ、そして「楽しむ」へ

『論語』の一節――「知る者は好む者に如かず、好む者は楽しむ者に如かず」――は、単なる知識獲得を超えて、学びの質をどう深めていくかを説いています。

これは現代の教育・医療現場にも通じます。知っているだけでは動けない。好きになって初めて意欲が湧き、楽しめるようになって初めて持続する。

若手育成においても「どうやって楽しさまで引き上げるか」という視点が問われていると感じました!

No.2|孔子の人生観:「完成」ではなく「成長し続ける人」

「三十にして立ち、四十にして惑わず、五十にして天命を知る…」という孔子の自己省察は、成果や品性の完成を語っているのではなく、むしろ過ちを認め、学び続ける姿勢を説いたものだと考えます!

この人生観には、変化の時代を生きる私たちが「まだ学ぶべきことがある」と謙虚に受け止めるヒントがあります。とくに、若い世代と接する中で、「君子とは完成された人ではなく、未熟さを抱えながら歩み続ける人」であるというメッセージは共有していきたいと感じました。

No.3|「努力が報われた体験」と「報われなかった体験」の両方が人を育てる

人が学び続けられる背景には、「努力が成果に結びついた成功体験」と、「努力しても結果が出なかった逆境体験」の両方が必要です。

私自身すごく共感する部分があります!

前者は自信を、後者は忍耐力と自己対話を育みます。

この2つを受け止められる土壌として、孔子が語る「朋あり、遠方より来たる。また楽しからずや」のような、学びを共にする仲間の存在がいかに大切かを再確認しました。

人は孤独では学べません。対話とつながりこそが、学びを「続けられる」力になるのだと思います!!

大都会東京表参道の人の多さを横目に👀

次回以降も、中国思想・西洋近代・現代実務を横断しながら、自分なりのリーダーシップの軸を育てていきたいと思います。

#リーダーシップ #論語 #グロービス #総合診療医 #学び続ける力 #人材育成 #中国古典 #孔子