GRIPS研修も、早いもので第一週の最終日、Day5を迎えました。

これまでの歴史、政治、制度設計の学びに続き、本日は「なぜ、医療や介護は“普通の商品”のように市場原理に任せられないのか?」という、システムの根幹をなす経済学的な原則について深く学びました。

医療・介護が「特別」である理由(市場の失敗)

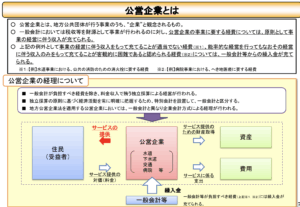

私たちは普段、スーパーで野菜を買うように、自由に医療や介護サービスを「売買」することはできません。それはなぜか。講義では、医療・介護分野には、通常の市場を成立させなくする「市場の失敗」という特性が複数存在すると説明されました。

1. 「医療保険」における市場の失敗

- 逆選択とリスク選択: もし保険加入が任意なら、病気になりやすい人(高リスク者)ばかりが加入し(逆選択)、保険会社は健康な人(低リスク者)だけを選びたがります(リスク選択)。これでは、本当に保障が必要な人が保険に入れない事態が起きます。

- モラルハザード: 保険がある安心感から、かえって健康に無頓着になったり、不必要に医療機関を受診したりする現象が起こりえます。

2. 「医療サービス」における市場の失敗

- 情報の非対称性: 医師と患者の間には圧倒的な知識の差があり、患者は自分に最適な治療法やその価格を判断できません。

- 緊急性と予測不可能性: 病気は突然訪れるため、他の買い物のようにじっくり比較検討する時間がありません。

- 保険による価格メカニズムの麻痺: 窓口負担が一部であるため、患者は本来の医療費の総額を意識しにくく、価格による需要の調整が働きません。

これらの要因があるため、医療・介護を完全に市場原理に委ねると、必要な人がサービスを受けられなかったり、非効率な利用が進んだりしてしまいます。だからこそ、国による公的な介入が必要になるのです。

理論の実践例としての「介護保険制度」

この「市場の失敗」という理論的な背景は、日本の介護保険制度の歴史と設計を理解する上で、非常に強力なレンズとなります。

講義では、2000年に介護保険制度が創設される以前の「老人福祉制度」は、行政が必要性を判断する「措置」であったと学びました。しかし、増え続けるニーズに対応しきれず、利用者の選択権も尊重されないという課題がありました。

そこで生まれたのが、社会保険方式をとる現在の介護保険制度です。これは、上記の「逆選択」などを防ぐために国民が皆で保険料を負担し合い、必要な時に「権利」としてサービスを利用する仕組みです。財源を全て税金で賄う「税方式」に比べ、保険料を支払うことで受益者意識が明確になるという特徴があります。

「市場の失敗」という理論があったからこそ、それを乗り越えるための「社会保険」という制度が設計された。この繋がりが見えたことは、本日一番の収穫でした。

もちろん、この制度も盤石ではありません。増え続ける給付費と保険料、深刻な介護人材不足など、多くの課題に直面していることも改めて学びました。しかし、その課題を考える上でも、なぜこの制度が今の形をしているのか、その経済学的な原則に立ち返ることが、解決への第一歩になると感じます。

来週も、この知的な探求を続けていきたいと思います。