GRIPS研修2週目も半ばを過ぎ、本日はこれまでの厚生労働省や総務省の視点とはまた異なる、国土交通省の視点から「住宅政策と福祉政策の連携」について学ぶ一日となりました。地域医療や地域包括ケアを考える上で、その大前提となる「住まい」が、いかに重要で、そして根深い課題を抱えているかを痛感しました。

4人に1人が経験。「高齢者」というだけで家を断られる現実

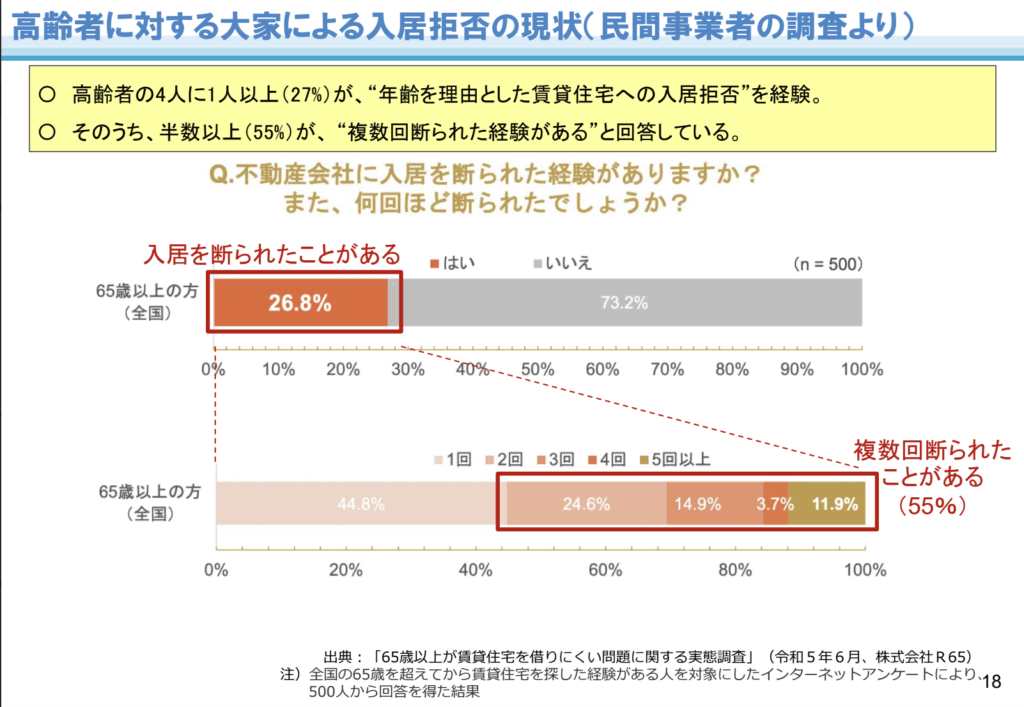

講義の中で最も衝撃的だったのは、高齢者の4人に1人以上(27%)が、年齢を理由に賃貸住宅への入居を拒否された経験があるというデータでした 。さらに、そのうち半数以上が複数回断られています 。

なぜ、このようなことが起きるのか。大家側の意識調査では、高齢者の入居に拒否感を持つ大家が約7割にのぼります 。その理由の実に9割が**「居室内での死亡事故等に対する不安」**でした 。孤独死や、その後の残置物処理といったリスクを、個人の大家が負うことをためらうのは、ある意味で無理もないのかもしれません。

しかし、2050年には男性の約1.8倍、女性の約1.3倍に高齢単身世帯が増加するという推計 を前に、この問題は放置できない、日本の大きな社会課題です。

国のセーフティネット:「住宅確保要配慮者」と「サ高住」

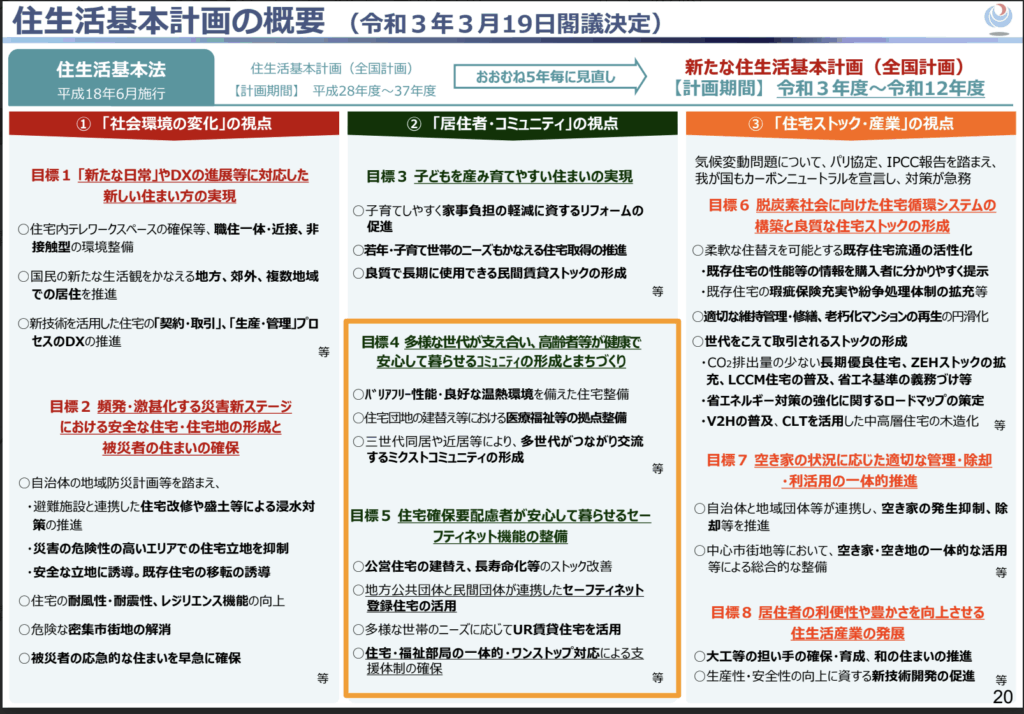

こうした課題に対し、国はどのような手を打っているのか。講義では、2つの重要な政策が紹介されました。

1. 住宅セーフティネット制度

これは、高齢者や障害者、低所得者といった「住宅確保要配慮者」が民間賃貸住宅に入居しやすくなるための仕組みです 。空き家などを活用し、入居を拒まない住宅として登録してもらい(セーフティネット住宅)、大家には改修費の補助を 、入居者には家賃補助などを提供します 。そして、不動産と福祉が連携する「居住支援協議会」 が、両者のマッチングを支援します。

2. サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

もう一つが、高齢者向けの住まいの選択肢として近年急速に普及している「サ高住」です 。これは、バリアフリー構造の賃貸住宅に、安否確認や生活相談といった必須サービスが付いたものです 。多くのサ高住では、訪問介護事業所などが併設されており(約74%)、介護が必要になっても住み続けやすい環境が整えられています。

医療と福祉の連携は、「住まい」という土台の上で

本日の講義を受け、地域医療や地域包括ケアを議論する際、私たちは無意識に「安定した住まいがあること」を前提にしてしまっていたのではないか、と自省しました。

どれだけ優れた医療・介護サービスが地域にあっても、その人にとって安心できる「住まい」という器がなければ、地域での生活は成り立ちません。国土交通省と厚生労働省が連携し、「住宅政策」と「福祉政策」を一体的に進めようとしている理由が、腹の底から理解できたように思います。

医師として、一人の人間の健康を支えることは、その人の「暮らし」そのものを支えること。その暮らしの土台である「住まい」の問題にも、これからはより一層、想像力を働かせていかなければならない。そう強く感じた一日でした。