GRIPS研修2週目に入り、議論はより具体的で、そしてより根源的なテーマへと進んでいます。本日の講-義は、地域包括ケアの先進事例という「理想」の姿と、それを支える公立病院の法制度という「現実」の骨格、その両面から地域医療を立体的に捉える、非常に学びの多い一日でした。

ボトムアップの極致:長野県飯伊地区の地域包括ケア

まず午前中に学んだのは、長野県飯伊(はんい)地区における地域包括ケアの先進的な取り組みです。この事例で特に印象的だったのは、地域の医療課題解決のために、行政だけでなく地域の医師会が力強いリーダーシップを発揮している点でした。

顔の見える関係の中で、多職種が密に連携し、住民一人ひとりのニーズに応えていく。まさに地域包括ケアの理想形の一つですが、こうしたボトムアップのエネルギーをいかにして地域全体で生み出していくのか、大きな示唆を得ることができました。

トップダウンの現実:公立病院を規定する「地方公営企業」の論理

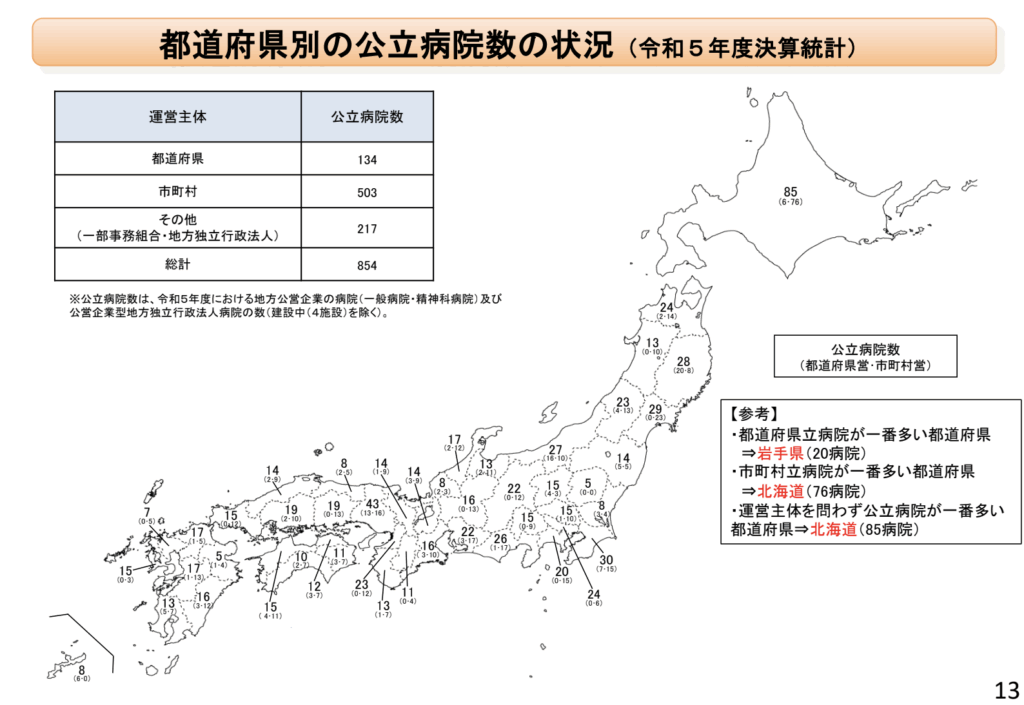

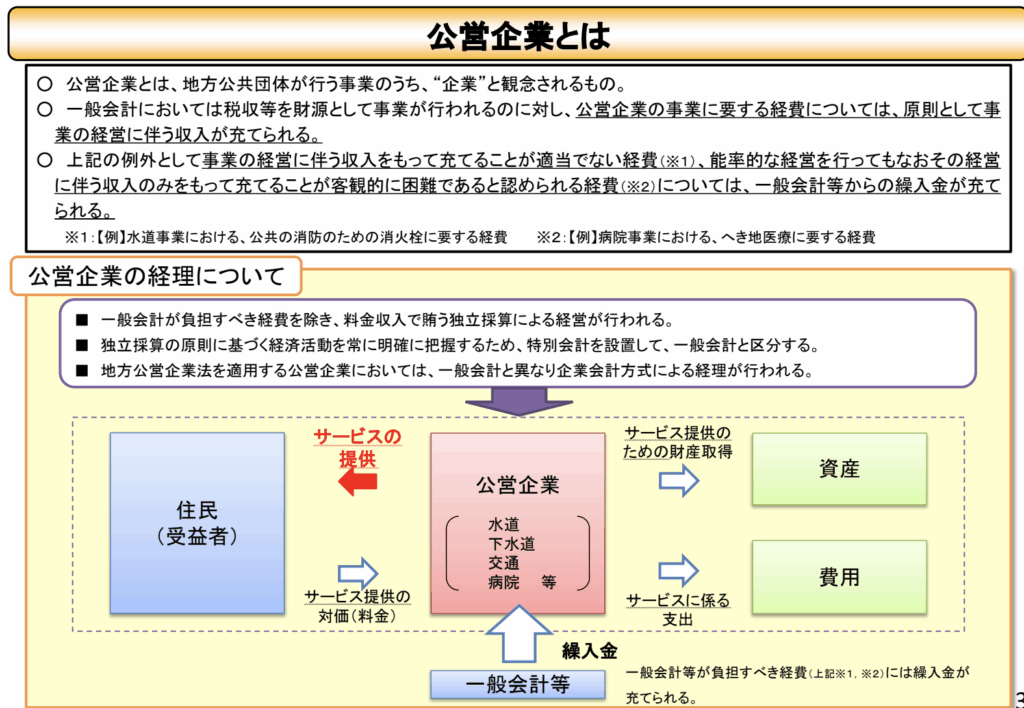

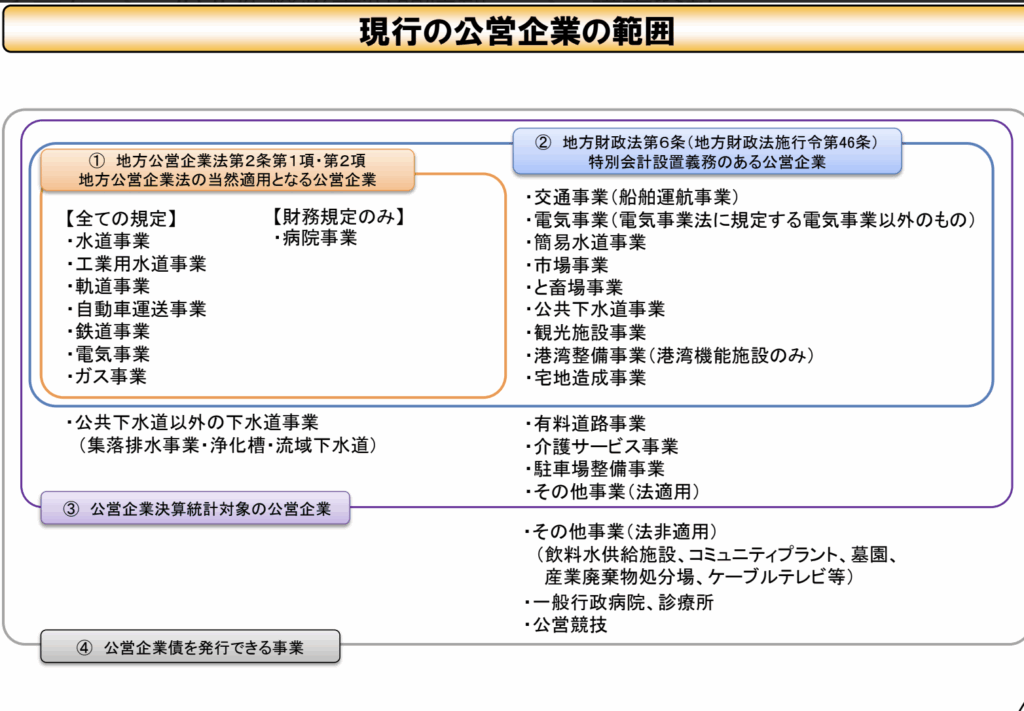

午後の講義は、私の研究テーマである公立病院の役割と法制度について。特に、総務省が所管する「地方公営企業」という枠組みが、公立病院の経営をどう規定しているのかを学びました。

公立病院は、水道や交通事業と同じ「公営企業」として、原則**「独立採算」で運営されます。しかし、へき地医療など、その公的な役割を果たす上でどうしても不採算となる部門については、一般会計からの「繰入金」**、つまり税金で支えられる仕組みになっています。

この「独立採算」という経営原則と、「政策医療」という公的役割の維持。この二つの間で常に揺れ動いているのが、多くの公立病院、特にへき地の病院が置かれた現実です。

曖昧に見える「へき地」の定義、その理由

講義の中で特に興味深かったのが、「へき地」の定義です。実は、国が定める画一的な基準はなく、厚生労働省が大枠の考え方を示し、最終的な指定は各都道府県の裁量に委ねられています。

これは一見曖昧に見えますが、豪雪地帯や離島など、地域によって「困難さ」の実態が全く異なるため、むしろ合理的な仕組みです。国の大きな方針と、地域の実情をどう両立させるか。この問いは、日本の医療政策の根幹に関わるテーマだと感じました。

「ボトムアップの地域連携」と「トップダウンの制度設計」。この両輪がうまく噛み合った時、初めて持続可能な地域医療が実現するのでしょう。本日の学びは、自身の研究である「へき地公立病院の経営」というテーマに、また新たな視点を与えてくれました。