皆様こんにちは、島根大学の坂口公太です。

GRIPS研修4日目。本日のテーマは「医療の質」そして「医師の働き方改革」と、臨床医であり大学教員でもある私にとって、非常に身近で、そして身につまされる内容でした。日々の診療の根底にあるべき「質」という理念と、それを支えるための「制度改革」という現実が、一本の線で繋がった一日でした。

改革の原点:なぜ「医療の質」が問われるのか?

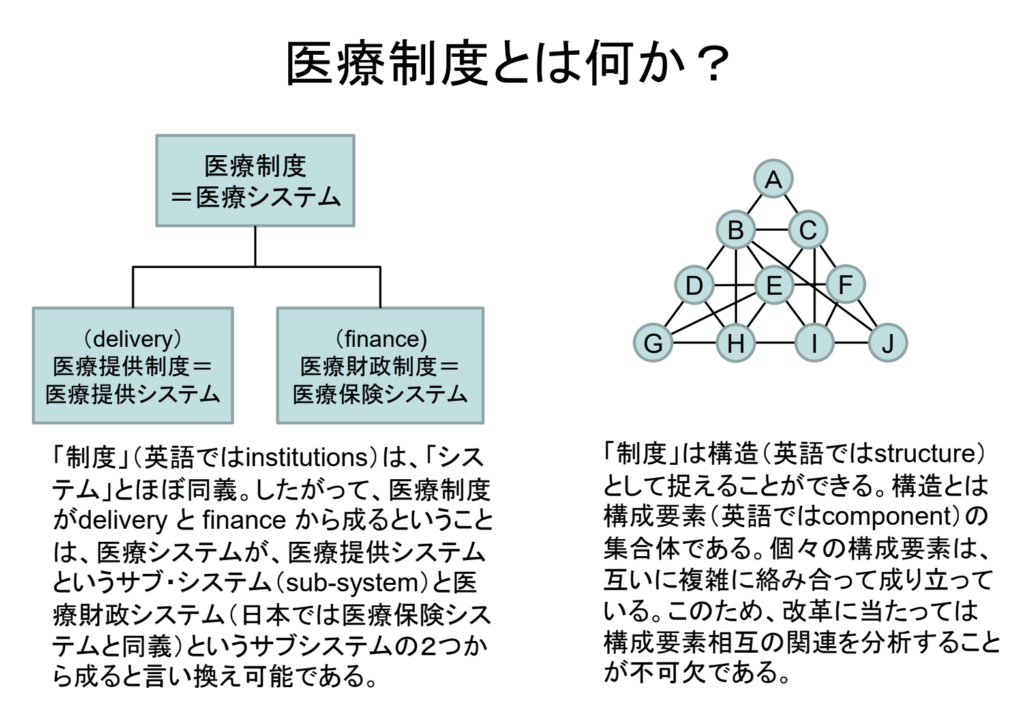

講義は、「医療の質と医療費は車の両輪である」という言葉から始まりました。医療費抑制だけを目的化すれば、必ず質は犠牲になる。この大原則を胸に刻んだ上で、私たちは「医療の質」そのものと向き合う必要があります。

講義で示されたIOM(米国医学研究所)の定義によれば、医療の質とは「望ましい健康アウトカムを達成する確率を高める程度」であり、その質は6つの側面(安全、タイムリー、効果的、効率的、公平、患者中心)から評価されます。

では、なぜ今これほど質が重要視されるのか。衝撃的なデータが共有されました。ある米国の研究では、患者の約55%しか科学的根拠に基づく適切な医療を受けていないという現実。また、別の研究では、毎年4万人以上が予防可能な医療過誤で亡くなっているという事実。これらは、我々医療者が常に自省を迫られる、改革の「原点」です。

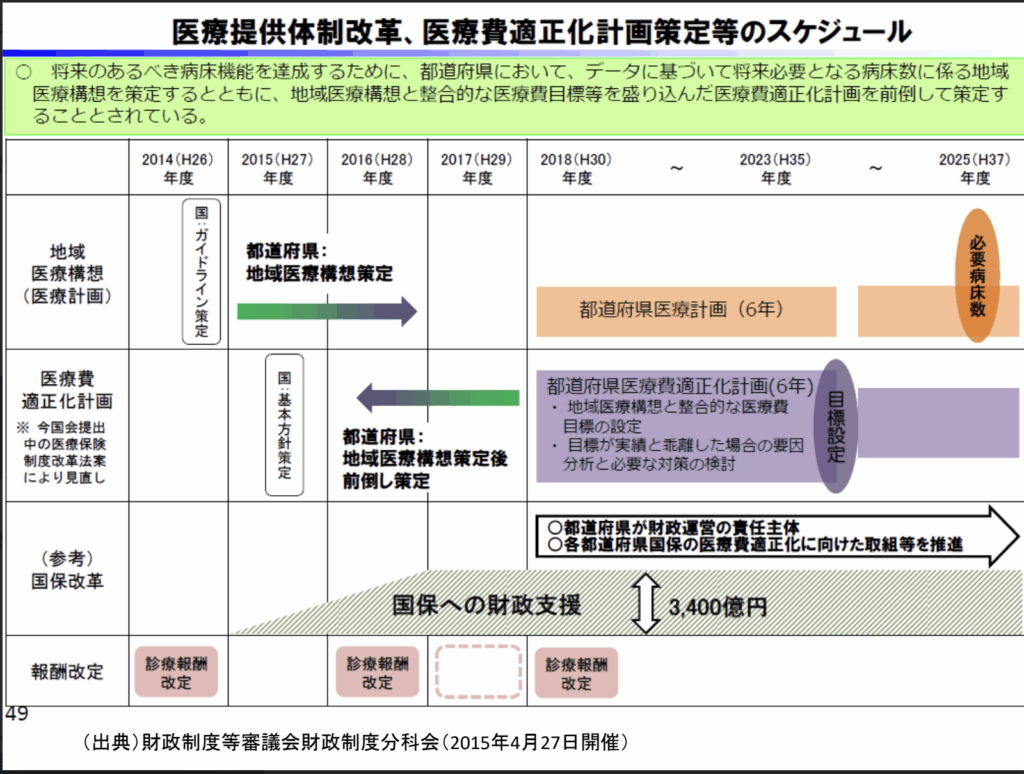

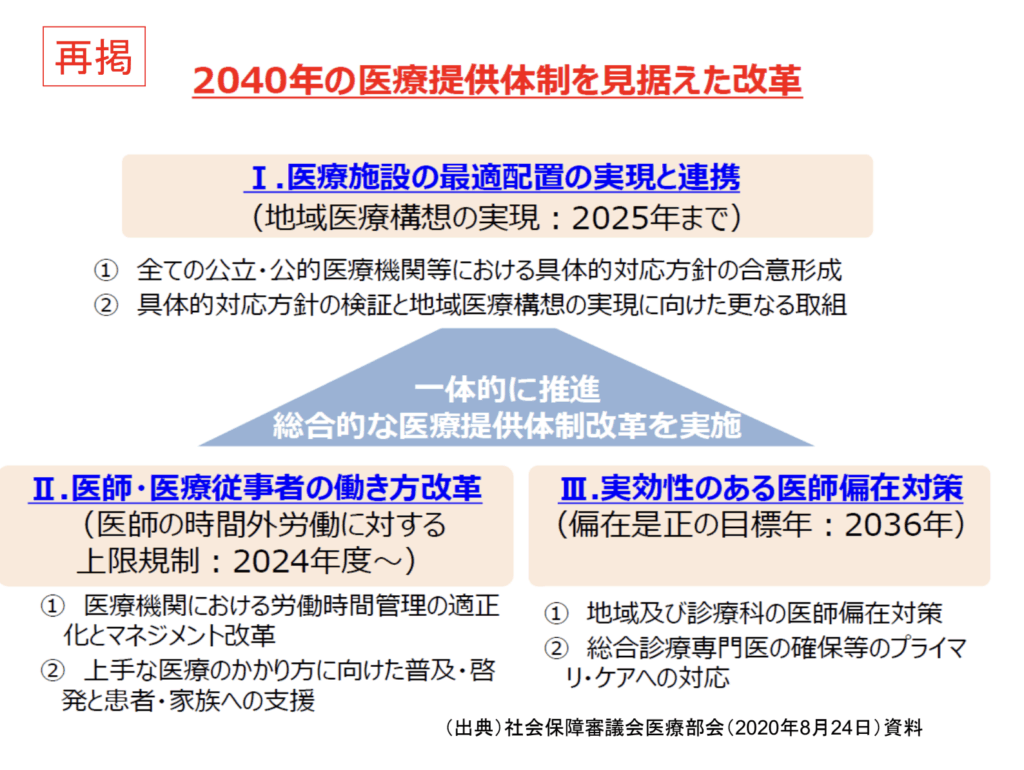

2040年へのロードマップ:「3本柱」という名の改革

この「医療の質」を維持・向上させながら、人口動態の変化という大きな課題にどう立ち向かうのか。そのための国の大きな設計図が、「2040年を見据えた医療提供体制改革」です。講義では、その核心となる「3本柱」が示されました。

医療施設の最適配置と連携(地域医療構想)

医師・医療従事者の働き方改革

実効性のある医師偏在対策

これら3つは個別に取り組むのではなく、「一体的に推進」されることに大きな意味があります。例えば、医師の働き方改革を進めるには、一人当たりの負担を減らすための医師偏在の是正が不可欠です。そして、偏在を是正するには、各地域の医療機能の分化・連携(地域医療構想)が大前提となります。全てが繋がっているのです。

改革のリアル:大学病院の苦悩と「地域枠」という希望

特に私の心に深く刺さったのが、改革の各論です。

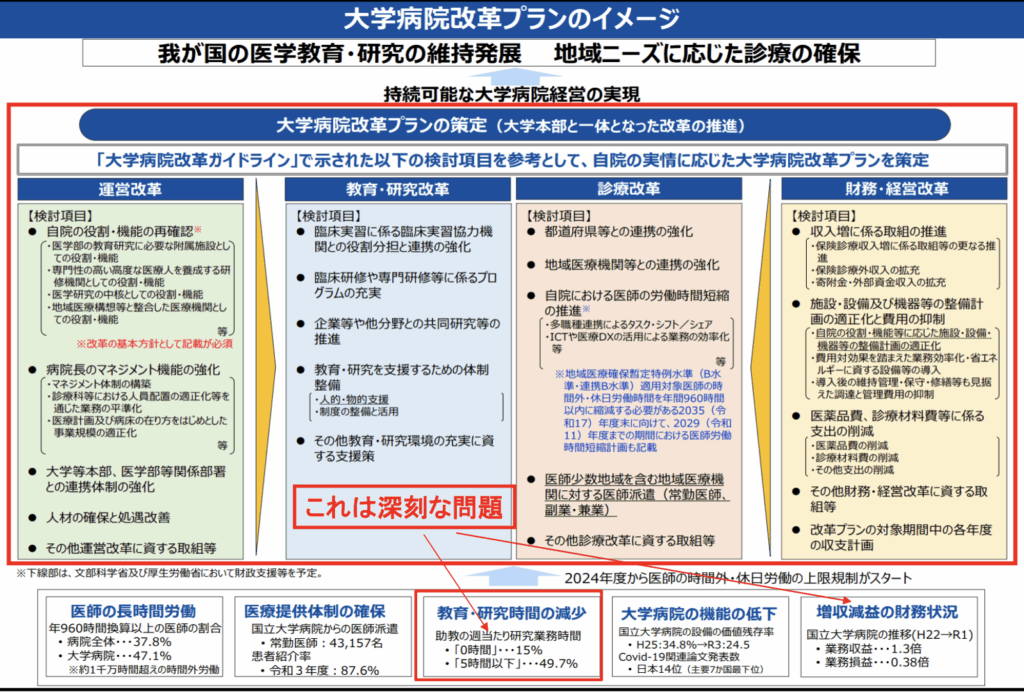

2017年から議論が始まり、神戸の専攻医の痛ましい事件などを経て、2024年4月にいよいよ施行された「医師の働き方改革」。その影響については多くの研究がなされていますが(参考論文:Impact of the 2024 Work Style Reform on Reducing Long Working Hours Among Japanese Physicians)、特に厳しい状況にあるのが大学病院です。大学病院医師の47.1%が年960時間を超える時間外労働を行い、助教の約半数が週5時間以下しか研究時間が取れていないというデータは、診療・教育・研究のトリレンマに喘ぐ自分自身の姿を映す鏡のようでした。

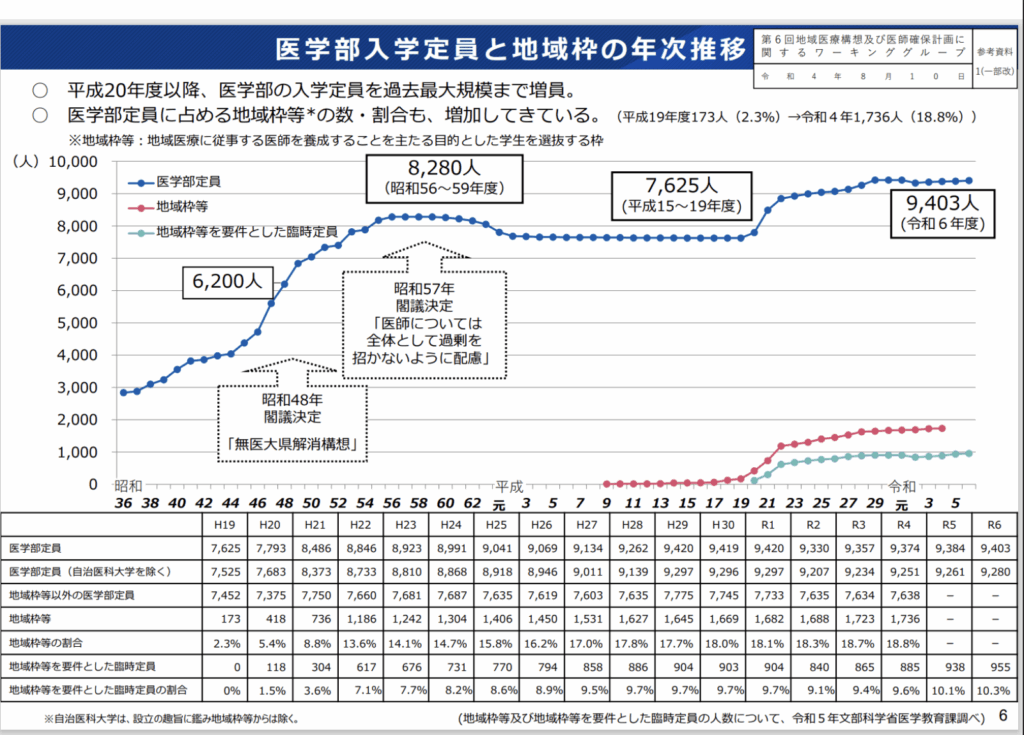

一方で、医師偏在という大きな課題に対しては、「地域枠」という長期的な戦略が着実に進められていることも学びました。医学部定員に占める地域枠の割合が、2007年の2.3%から2022年には18.8%まで拡大しているという事実は、未来に向けた希望の光とも言えます。

「医療の質」という崇高な目的のために、時に痛みを伴う大きな制度改革が進められている。その全体像と具体的なツールを学んだことで、自らが置かれた厳しい環境にも、また違う意味が見出せるように感じました。