こんにちは、坂口公太です。

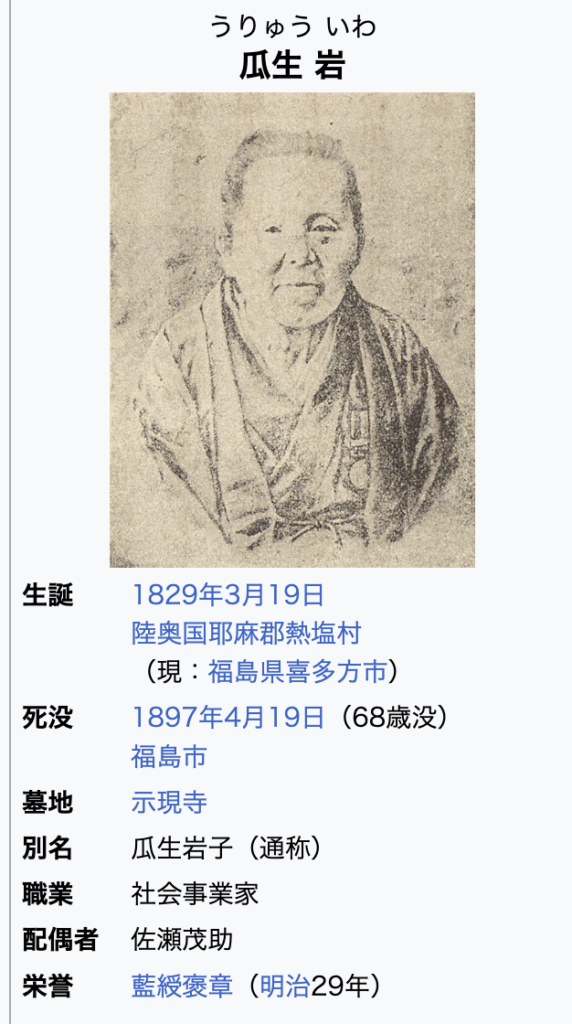

先日、「福祉と宗教」に関する講義を受けて以来、福祉における思想と実践について考える機会が増えました。その中で、特に感銘を受けたのが、瓜生岩子(うりゅう いわこ)さんという、福島県ご出身の女性の福祉活動家です。幕末から明治時代にかけて活躍され、今日の日本の社会福祉の礎を築いた方の一人と言われています。

Wikipediaより

瓜生岩子さんは、「日本のナイチンゲール」とも称され、戊辰戦争の際には敵味方の区別なく負傷者の救護にあたりました。その後も、孤児や貧しい人々のための施設(福島救育所や済生病院など)を設立し、生涯を福祉事業に捧げられました。その功績は国にも認められ、女性として初めて藍綬褒章を受章されています。

講義の資料や調べていく中で、「慈善は上から、福祉は下から」という言葉や「思想よりも実践」という考え方に触れました。瓜生岩子さんの活動は、まさにこの言葉を体現しているように感じます。彼女の福祉思想は仏教の教えにも影響を受けていたと言われ、対象者と対等な立場から慈愛をもって活動することを重視していました。これは、ともすれば上下関係を生みやすい「慈善」とは異なり、一人ひとりの人間性を尊重する「福祉」の精神そのものです。

瓜生岩子さんの生涯は、まさに「思想よりも実践」を貫いたものでした。その行動力と献身的な活動は、多くの人々の心を打ち、協力を広げていったことでしょう。

私たち医療に携わる者も、知識や技術はもちろん大切ですが、それ以上に人々と真摯に向き合い、具体的な行動を通して支えていく「実践」の精神を忘れてはならないと、瓜生岩子さんの功績に触れて改めて強く感じました。

先日の講義で瓜生イワさんの名前に触れ、今回さらに詳しく知ることができ、大変勉強になりました。