GRIPS研修7日目、本日は医療法人社団東山会理事長の小川聡子先生から、大都市の地域密着型急性期病院の経営実践について学ぶ、非常に示唆に富む時間でした。

データで「現在地」を知り、「あるべき姿」を描く

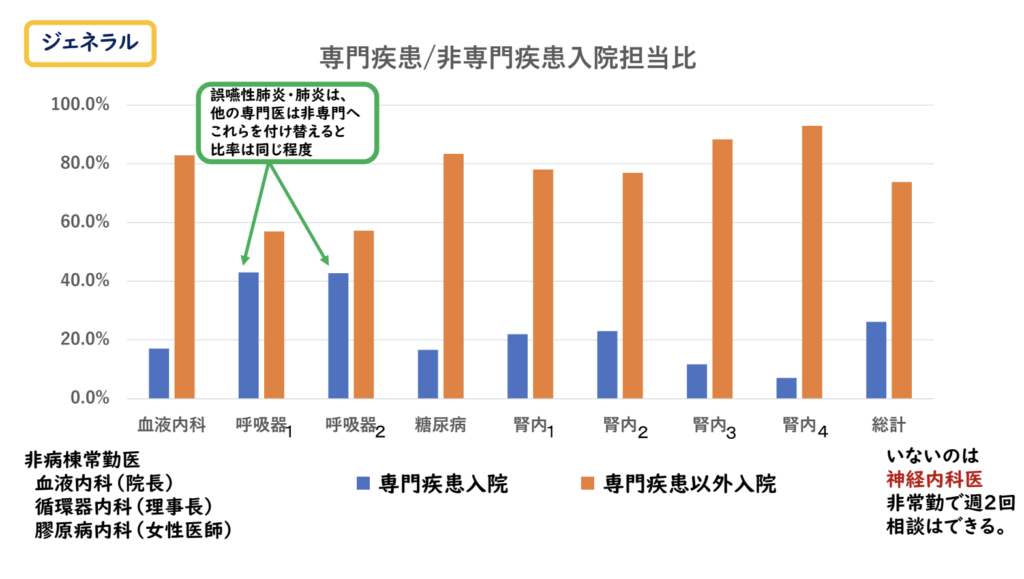

小川先生が率いる調布東山病院の経営は、徹底したデータ活用から始まります。DPCデータや患者さんの郵便番号まで分析し、自院が地域でどのような役割を果たしているのか(現在地)を徹底的に可視化されていました。

その上で、「地域包括ケアの“要”となる」という揺るぎない「あるべき姿(ミッション)」を掲げ、大学病院などとの機能分担を意識しながら、自院の“ニッチ”な役割を確立していく。その経営戦略は、私の研究テーマである「へき地の公立病院」とは環境が全く異なるものの、全ての病院経営に通じる本質的な姿勢だと感じました。

自由と計画の狭間で:地域医療構想のリアル

講義の中で、小川先生は都内の二次救急病院が、地域への説明なく他法人に売却された事例を問題提起されました。二次救急や災害拠点を担う病院は、もはや一法人の私有物ではなく、地域住民の命を支える「社会インフラ」です。その機能が失われることは、地域のエコシステム全体に影響を及ぼします。まさに、自由な経済活動と、地域医療を維持するための計画・調整(ガバナンス)が衝突する、政策の最前線でした。

医師偏在の根源は「多様性」の欠如に?

最後に、小川先生がご自身の経験から語られた、「東京出身の学生が医学部に進学しても、多くは東京に戻ってきてしまう。医師偏在の根源には、この入口の多様性の問題があるのではないか」というご指摘には、深く同意しました。私の研究でも、同様の示唆が得られています。地域枠のような制度的対策だけでなく、そもそも、どのような若者が医師を目指すのか、という、より本質的な議論が必要なのかもしれません。