午後の島崎謙治先生の演習では、データに基づき、日本の医療が抱える構造問題を冷徹に、しかし深く読み解いていきました。

データで可視化する、病院の「個性」と「脆弱性」

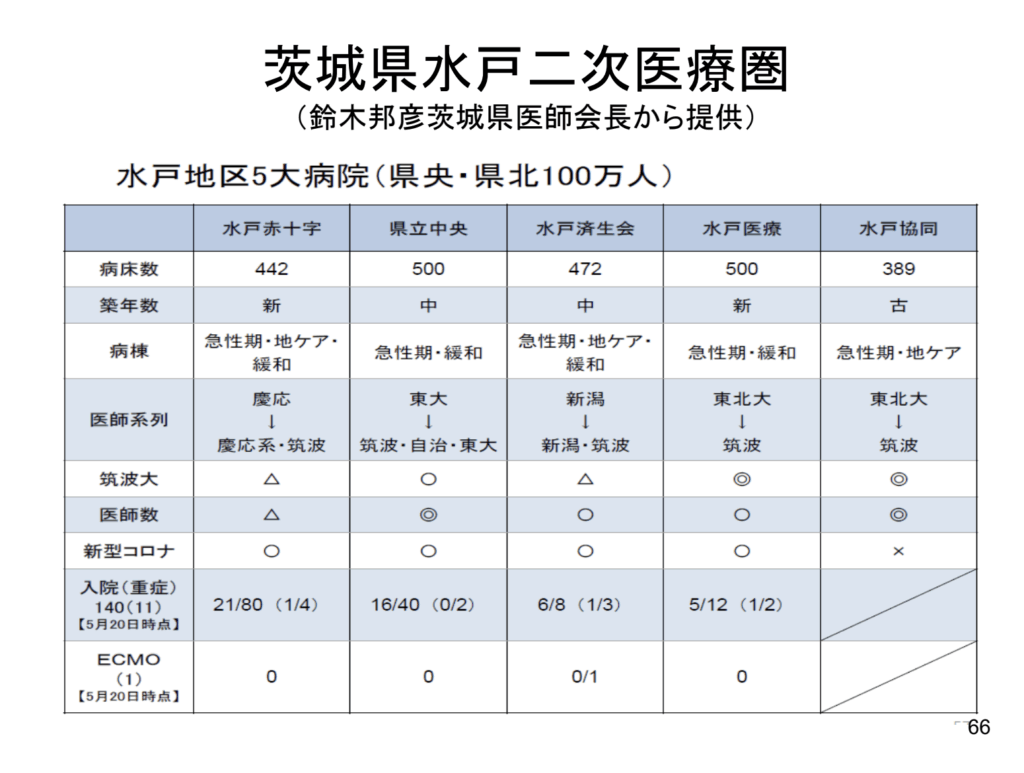

まず印象的だったのは、事前課題でもあった水戸二次医療圏の主要病院における、職種別の職員構成を比較したデータです。このグラフからは、各病院の人材構造の“個性”、つまり、どのような医療機能に力を入れているかが客観的に浮かび上がってきます。

そしてもう一つが、病院の規模が小さいほど非常勤医師への依存度が高まるという全国データ 。特に医師10人未満の病院では、過半数を非常勤に頼るという現実は、私の研究対象であるへき地公立病院の、大学からの医師派遣がなければ成り立たない構造的な脆弱性を、改めて浮き彫りにするものでした。

新たな視点:「金融からのガバナンス」

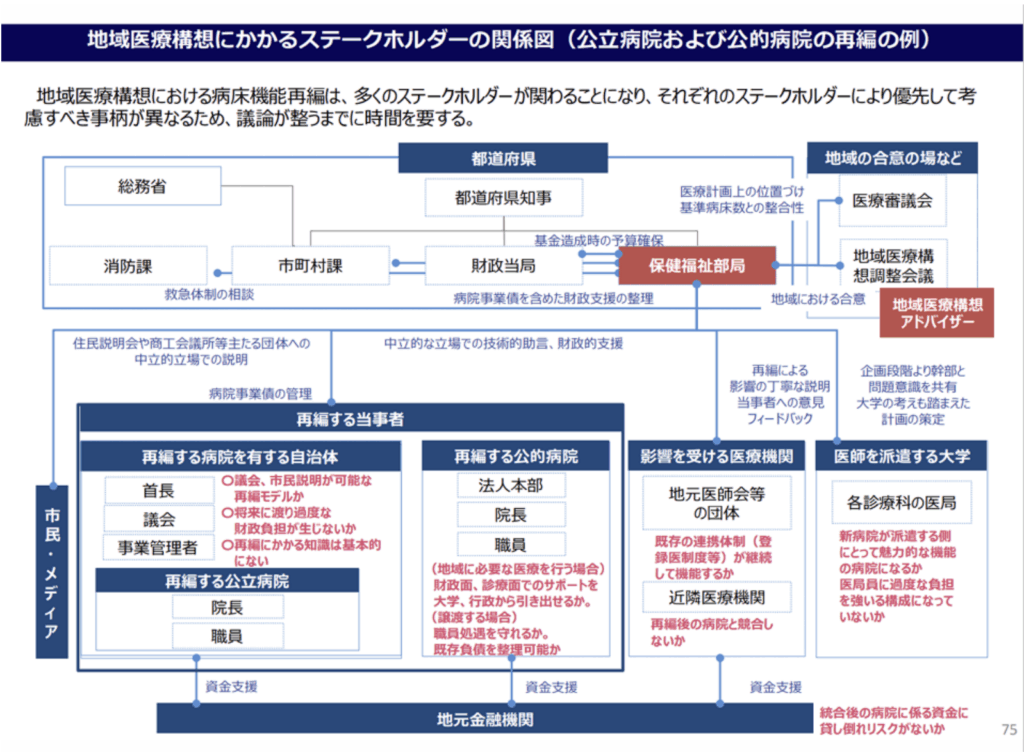

講義の中で特にハッとさせられたのが、公立病院を取り巻くステークホルダーに関する議論の中で示された、「金融からのガバナンス」という視点です。

公立病院が設備投資などを行う際に融資をする金融機関は、その経営計画をシビアに評価します。これまで考えてきた国や自治体といった「公」のガバナンスだけでなく、融資という形で関わる金融機関のような「外部の目」が、病院経営の透明性と健全性を高める上で、重要な役割を果たしうる。これは、私にとって全く新しい、大きな発見でした。

病院経営とは、単なる収支の計算ではなく、地域における自らの役割を定義し、データを武器に未来を描き、そして、多様なステークホルダーとの対話の中で進めていく、壮大な営みなのだと改めて学んだ一日でした。